|

Una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. En la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en que encerramos las cosas, zonas de seguridad en la sorpresa continua de los acontecimientos. Sin ellos la vida no saldría de la angustia en que permanecería estancada, a no ser que fuera permanente felicidad, presencia total, revelación completa de cuanto nos importa. María Zambrano, La reforma del entendimiento español, 1937

|

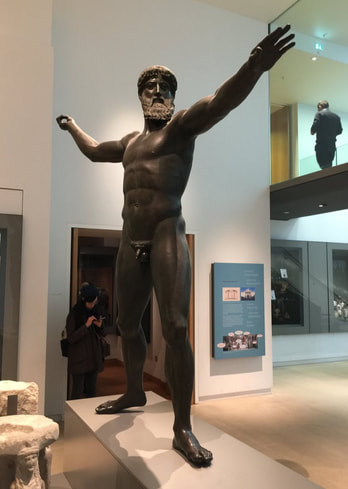

Hace algunos días una estudiante me preguntó por los conceptos de arquetipo, prototipo y estereotipo. No me fue fácil dar una respuesta, y la que improvisé me dejó insatisfecho. Carecer de acceso a virtuales sentidos siempre reduce nuestras posibilidades comunicativas, aunque, claro, siempre es posible que la sobrerracionalización entorpezca el discurso. Pero tal es sólo una hipótesis. Por ahora me atendré a la idea de que es mejor saber que no saber. Las tres palabras –arquetipo, prototipo y estereotipo– son compuestas, es decir, tienen más de una raíz, y, al menos aparentemente, comparten una de ellas: tipo. Se manifiestan, además, como semicultismos: todas se fundan en el griego antiguo, origen que les permite funcionar en diversos idiomas. Sin embargo, cada una de ellas relata una diferente historia acerca de su llegada a las lenguas modernas. Arquetipos Al principio era el caos; después vino la inteligencia, que puso todo en orden. Anaxágoras de Clazomene Por lo que sabemos, la palabra arquetipo llegó a nosotros desde el francés (archétype), después de haber pasado por el latín (archety̆pum), lengua hasta la que accedió desde el griego. Allí existía como una estructura formada por las raíces ἀρχέ (arjé) y τυπον (typon), que significaba algo así como forma originaria, o primer modelo. Al menos desde el siglo V a.C. , la idea de arquetipo aparece asociada a la filosofía platónica. De acuerdo al maestro de Aristóteles, las cosas de la realidad física, aquéllas que detectamos y conocemos mediante los sentidos, pueden ser entendidas como reflejos o deformaciones de otras: los arquetipos o ideas perfectas, que no se degradan ni dejan de ser. Son manifestaciones ideadas de las esencias puras de los seres con que interactuamos: la mesa esencial, el deportista perfecto, la frescura plenamente refrescante, el amado o la amada que no pueden sino ser inmediata y perpetuamente amados. Algunos han entendido estas ideas como supramateriales y cuasi divinas, como entes eternos, incorruptibles y no sujetos al cambio, pero me parece más probable que Platón estuviera razonando acerca de las cosas en cuanto pensadas, es decir en cuanto aquello que Aristóteles denominaría más adelante formas. Los arquetipos platónicos serían, así vistos, entes del mundo pensado. Estas formas ideales son en verdad un concepto muy griego. Tienen sentido en cuanto pivotes de un acto metacognitivo que nos permite reconocer, comprender y evaluar la realidad. Están presentes en la cultura griega desde antes de su manifestación filosófica. Todo el arte griego clásico se orienta hacia las ideas perfectas de las cosas. Las esculturas que representan dioses, por ejemplo, pueden presentar proporciones físicas incompatibles con la fisiología humana, pero que, paradojalmente, nos permiten construir percepciones de belleza, fortaleza y fuerza plenas, prácticamente ineludibles a nuestros sentidos y, sobre todo, a nuestra sensorialidad pensada. Un ejemplo ilustrativo del grado de conciencia con que los griegos asumían la perfección y la idealidad como líneas guía para la construcción de la realidad, nos lo ofrece el Partenón, el conocido templo que los atenienses erigieron para su diosa protectora. Si consideramos la regularidad perceptual de sus contornos y superficies, así como sus proporciones y la simplicidad de su forma, el Partenón es una obra que –dados los estándares constructivos de la época– debe haber representado un alto grado de perfección (y modernidad) para quienes la vieron por vez primera, en especial para los extranjeros que hubieran podido conocer obras civiles equivalentes. El gran templo de Atenea en la acrópolis se constituye mediante formas geométricas simples y casi puras, representaciones fieles de nociones volumétricas ideales. Se nos muestra básicamente como un gigantesco paralelepípedo recto rectangular, cubierto por un poliedro de dos lados triangulares (los frontones), que es sostenido por columnas que nos parecen encajar en cilindros perfectos. Y, sin embargo, dimensionalmente evaluadas, ninguna de esas cosas es exactamente así. Esa imagen de cuerpo volumétrico perfecto es una ilusión creada por los arquitectos y los constructores. Ellos se dieron cuenta de que si construían el edificio con proporciones geométricas materiales exactas, el ojo humano lo percibiría deforme. Y fue así que, a fin de mostrar columnas perfectamente cilíndricas, éstas debieron ser, en la realidad material, más anchas en su parte central que en sus extremos, y para que parecieran paralelas hubo que situarlas ligeramente inclinadas hacia dentro. Por su parte, el estilóbato, es decir, la base en que se asientan los pilares, debió ser ligeramente convexo, a fin de asegurar la ilusión de que el edificio es un paralelepípedo materialmente recto por todos sus lados, y rectangular en cada uno de sus ángulos. Una suposición interesante a la que nos lleva el caso del Partenón, es la de la relevancia de los procesos técnicos y sociales para el entendimiento consciente de la constitución y las características de la cosas. En efecto, el aprendizaje sobre la deformación perceptual de los grandes objetos, debe haber resultado de la experiencia de muchos constructores previos de templos y obras civiles. Ictinos y Calícrates, los arquitectos del Partenón, seguramente estaban en posesión de ese saber, y, por lo mismo, fueron adaptando las dimensiones del edificio y sus partes en la medida en que lo iban construyendo (lo que parece, a su vez, un indicio más de cómo el conocimiento teórico se deriva de la actividad práctica). Los griegos de entonces, que además inventaron y vivieron la primera gran democracia (otra idea lentamente desarrollada desde la actividad técnica), parecen haber estado muy conscientes de que la realidad no existe por sí sola, sino que más bien surge de nuestras conciencias interrelacionadas. Pero no arbitraria ni voluntaristamente: crece y se construye desde aquellas coordenadas que mucho más adelante serían llamadas hechos del espíritu. Prototipos Esta vieja palabra de griegos y romanos reaparece en Europa a fines del Renacimiento. Ya en 1596 está documentada en ingles, como préstamo de la forma griega πρωτότυπον (prōtótypon), que había tenido también una versión en el el latín tardío: prōtotypus. Tanto el concepto como su expresión se asimilaron a las lenguas europeas modernas (francés prototype, inglés prototype, castellano prototipo, alemán prototyp). Curiosamente su estructura semántica se nos muestra sinónima de la de arquetipo, pues la raíz griega πρωτό (protó-) significa “primero” o “inicial”. Sin embargo, el valor de este “primero” parece más material que el de ἀρχέ (arjé). No se refiere a una anterioridad óntica fundamental, sino a una precedencia material. Ello vuelve comprensible el hecho de que el concepto de prototipo se aplique sobre todo en la manufactura de objetos, tanto en los contextos artesanal y tecnológico cuanto en el nivel de la producción industrial. Así, por ejemplo, todo automóvil, avión o dispositivo electrónico que se fabrique en forma masiva cuenta con al menos un prototipo inicial: un primer modelo que nace de los planos de uno o más creadores. A este objeto-modelo se lo somete a sucesivas pruebas, y sobre él se trabaja en las adaptaciones que puedan mejorarlo. Un caso muy interesante es el del Escarabajo, el peculiar automóvil con el que la empresa automotriz Volkswagen conquistó el mercado automotriz. Luego de que en 1932 los nazis triunfaran en las elecciones generales y tomaran el poder total, Hitler decidió ejecutar un ambicioso plan de obras públicas, que incluyó la construcción de un sistema de autopistas que permitiera conectar eficientemente las muchas ciudades alemanas. Pero había un problema: muy pocos alemanes tenían automóvil. Hitler le pidió entonces a Ferdinand Porsche que desarrollara vehículos automotores para el pueblo (de allí el nombre Volkswagen, de Volk, pueblo y Wagen, coche), que fueran para los alemanes algo semejante a lo que el modelo T había sido para los estadounidenses. El ingeniero alemán asumió entonces el desarrollo de un nuevo tipo de coche. En su diseño, rompió con la tendencia general de poner los motores en la parte delantera, así como con la tradicional refrigeración por agua, y optó por la tracción trasera y un sistema de ventilación integrado en el motor. Aprovechó en su diseño proyectos previos, como el Tatra V570, un prototipo checoslovaco de 1933, en el que se reconocen ya los rasgos de la futura carrocería de los escarabajos. Pero más allá de las características del modelo inicial, el caso de Volkswagen es muy útil para entender el valor del concepto de prototipo por lo que ocurrió después de que Erik Komenda, el jefe de diseño de Porsche, presentara la primera versión. Hasta 1939, año en que estalló la guerra, se desarrollaron muchas variaciones del primer prototipo, pero ninguna de ellas pasó a la etapa de producción masiva. Y una vez que el país estuvo de lleno en guerra, la idea de un automóvil para las familias alemanas fue pospuesta. Los avances tecnológicos ya alcanzados, sin embargo, fueron usados para vehículos de guerra. Además de un modelo anfibio, el ejército alemán usó exitosamente una versión todoterreno, que fue particularmente útil en África, por la ventaja que le daban la suspensión por torsión y el enfriamiento por ventilación. Sólo después de la guerra pudo retomarse la idea del auto para el pueblo, y desde 1946 la producción de escarabajos en Wolfsburg fue uno de los pilares de la recuperación económica y social alemana. La historia del modelo estrella de la Volkswagen nos muestra el gran valor potencial de los prototipos. Partiendo de una base sólida, una misma cosa puede ser adaptada a las más diferentes condiciones de existencia y acción, y logra eventualmente derivar en un objeto exitoso en sí mismo tanto como por sus consecuencias en otros ámbitos. El caso del escarabajo muestra además una suerte de neutralidad de base: desde ser un proyecto nacido en una dictadura totalitaria, se transforma en un producto industrial icónico del carácter de la sociedad democrática alemana: un emblema de la igualdad social, la eficacia y el progreso compartido. Estereotipos y clisés Aunque aparenta tener un origen muy cercano a las palabras arquetipo y prototipo, el vocablo estereotipo parece no haber sido acuñado por los antiguos griegos, ni usado por los viejos romanos. En su cercano origen histórico, se nos muestra como un neologismo creado para denominar un subproducto derivado de una actividad no sólo típica, sino fundante de la modernidad: la imprenta tipográfica. La invención de Johannes Gutenberg no fue revolucionaria porque permitiera reproducir de modo prácticamente infinito una misma imagen, capacidad que no la diferencia del grabado en piedra o en metal. Su verdadero efecto transformador procede del hecho de que hizo posible la reproducción masiva y sucesiva de un mismo texto, mediante la composición recursiva mediante tipos móviles, es decir, agrupando moldes inversos de letras en grandes planchas o bandejas. Ello permitió publicar cualquier texto simplemente recombinando los tipos en el orden necesario. De haberse usado planchas enteras, como en los grabados, el sistema habría sido mucho menos versátil y enormemente más costoso. Para cada página se tendría que haber hecho una plancha, lo que habría requerido de una labor artesanal más compleja y lenta. La democratización de la lectura y el desarrollo de los periódicos habrían sido casi imposibles, y los libros mismos serían tanto o más caros que los viejos textos medievales escritos e iluminados en pergamino. Pero –paradojalmente– los tipos móviles pueden también fijarse en una sola plancha, lo que se volvió eventualmente una práctica común en las imprentas. Esto se hace tomando un molde de la plancha antes formada con tipos móviles. Se aplican sobre ésta capas sucesivas de papel húmedo, que se golpea suave y reiteradamente hasta que toma la imagen tridimensional de los tipos. Una vez formado el molde, el papel se seca y deviene una matriz de cartón piedra, sobre la cual se vierte una fusión de plomo y antimonio. Cuando está frío el metal, se retira el molde y el resultado es una plancha sólida que puede usarse las veces que se quiera. Eso permite reimprimir una obra si los ejemplares ya se han agotado. Esta plancha reutilizable es lo que en el viejo negocio de la impresión se llamaba clisé o estereotipo (del gr. στερεός stereós 'sólido' y τύπος týpos ‘molde'). Y seguramente desde allí pasó –proceso metafórico mediante– al espacio de la conceptualización de las valoraciones sociales. Y es que así se llama actualmente a la percepción petrificada e inmóvil de un tipo social: el estereotipo. Ahora bien, ocurre que estas concepciones fijas acentúen rasgos que son o devienen (subjetivamente considerados) degradantes o, más ampliamente, negativos. Es el caso del estereotipo del judío avaro y codicioso, como el prestamista Shylock imaginado por Shakespeare para su Mercader de Venecia, o el de las afroamericanas obesas y serviles ideadas por Margaret Mitchell para Lo que el viento se llevó. Tal vez el uso del concepto de estereotipo surgido de la imprenta para denominar estas concepciones negativas, portadoras y creadoras del prejuicio, se deba a que ellas se originan en una primera versión que tiende a estabilizarse entre los miembros de una comunidad. Así, por ejemplo, en la literatura y otras artes suelen encontrarse retratos simplistas que se vuelven populares. Las madrastras de los cuentos infantiles, o los obesos graciosos, como el Obélix de las Aventuras de Asterix y los gordos cinematográficos encarnados por Oliver Hardy (“El gordo y el flaco”) y Lou Costello (“Abott y Costello”). Sin embargo, existen en realidad estereotipos favorecedores tanto como degradantes. Recuerdo que mi madre solía hablar del jovencito de la película. Y cuando ella ella usaba esa expresión, mi padre no tardaba en replicar con el ejemplo que ambos creían más acertado. El Gregory Peck, decía, con una sonrisa entre irónica y celosa. Y es que lo característico de los estereotipos no es que sean negativos, sino que son conjuntos fijos de supuestos rasgos o atributos de un determinado tipo humano, grupo, etnia o rol social (entre otras posibles clasificaciones). Tales constelaciones fijas de rasgos imaginados se arraigan en nuestra percepción y determinan nuestras conductas. Responden a la necesidad individual y colectiva de categorizar las cosas para poder actuar rápidamente en relación a ellas. Así, por ejemplo, la generalizada presunción de que las mujeres tienen una especie de actitud maternal innata, puede llevar a un grupo social a dejar a los niños a cargo de mujeres, antes que de hombres. Esto solía ser así, lo que –se argumentaba a veces– facilitaba una rápida y mejor división del trabajo: los niños quedaban a cargo de sus madres, tías o hermanas, de modo que los hombres se concentraran en otras tareas. Pero, claro, una simplificación basada en estereotipos puede también tener (y tendrá) consecuencias en otros ámbitos. Las mujeres quedaban limitadas en sus posibilidades de acción laboral y desarrollo profesional, y los hombres que mostraban predisposición al cuidado de niños caían bajo la sospecha de ser poco masculinos. A veces encontramos a los estereotipos corporeizados en las cosas mismas. Un caso evidente es el de las muñecas Barbie, que no sólo privilegian los cánones de belleza de los pueblos europeos, como los ojos azules, el pelo rubio y la piel blanca, sino que estatuyen formas corporales que, de ser imitadas, pueden causar un importante daño a la salud de niñas y niños. Las dimensiones relativas de la cintura de una muñeca Barbie, por ejemplo, son materialmente imposibles en un ser humano real, y la obsesión por alcanzar semejantes proporciones entre caderas, cintura y pecho, ha sido a veces la causa de problemas no sólo de autoimagen corporal, sino de comportamiento nutricional y desarrollo físico. Los estereotipos son difíciles de eliminar, y es discutible que la mejor estrategia para enfrentarlos sea hacerlo. Evidentemente, aquéllos que son degradantes deben ser denunciados y destruidos sin más: el de los semitas avaros, por ejemplo, o el de las etnias cognitivamente inferiores. Pero más en general creo que es recomendable estar atentos a la existencia de los estereotipos en nuestras mentes, de modo tal de poder controlar y orientar nuestras percepciones y nuestra conducta de modo crítico, y así ir desmontando o deconstruyendo los prejuicios que nos aprisionan y nos llevan a causarle daño a otros (y, muchas veces, a nosotros mismos).

8 Comments

Esclavos en una mina - Terracota corintia (Wikimedia Commons / Huesca) La alegoría de la caverna es una historia que Platón incluyó en uno de sus más importantes diálogos, La república o El estado. Congregados una vez más en torno a la figura de Sócrates, los participantes de esta conversación razonan sobre la mejor forma de organizar y gobernar la ciudad. Expresan propuestas que fueron y siguen siendo polémicas, y anticipan ideas que –con diferente fortuna– han sido relevantes para la construcción de los sistemas sociales democráticos. Aparecen temas como el de la igualdad de los géneros, el gobierno tecnocrático, la gobernanza en relación a los gremios, y el control ideológico del conocimiento público. Es una obra compleja y de difícil evaluación. Suele tomársela como una propuesta explícita de ciudad perfecta, pero también puede vérsela como una exposición críptica de posibilidades y problemas por enfrentar ante el desafío democrático. Es tal vez ese valor de presentación oblicua de las bases que sostienen a una buena sociedad lo que da sentido a la alegoría que nos ocupa. De hecho, en ella no se nos habla directamente de la ciudad, sino del conocimiento de lo real como condición para una vida libre. Los acontecimientos en que la historia se sostiene son muy simples, y, aunque hoy en día nos pueden parecer inverosímiles, en el Mediterráneo antiguo no lo eran tanto. Las minas subterráneas eran excavadas entonces por esclavos que sufrían sus breves vidas entre sombras, piedras y polvo, respirando aires enrarecidos y fría humedad. Posiblemente muchos eran niños (especialmente útiles para la minería premoderna, por su reducido tamaño que les permitía pasar por túneles estrechos y servir así como vanguardia). Nos habla Platón de un grupo de humanos en tales condiciones. Prisioneros en una caverna, sólo al final de cada jornada sus carceleros les permiten descansar y alimentarse en una parte más aireada de la mina, cerca de la entrada. En ese momento ya es de noche, por lo que no entra más luz que la de una fogata que los guardias mantienen afuera. Es una ruta transitada por caravanas. Sobre los lomos de mulas y burros los comerciantes llevan su valiosa carga a los mercados de Corinto y Atenas. Pasan lentamente por el camino, justo entre la caverna y la fogata de los carceleros. La movediza luz de las llamas proyecta sus sombras sobre una pared rocosa que los prisioneros ven desde el rincón en que descansan. Esa danza de las sombras es lo único diferente y variable en su jornada diaria, lo único que escapa a la monotonía y uniformidad del encierro. Cada silueta es diferente de las otras, y todas parecen revelar una historia. Noche tras noche el desfile de formas y el contraste de luces ofrece a los encadenados un poco de belleza y diversidad, un estímulo a su imaginación y un consuelo en el sometimiento que les niega humanidad. Creen que su mundo es la única realidad, toda la realidad. No saben claramente que son prisioneros, carecen de los conceptos que explicarían su encierro. Los guardias los mantienen convencidos de que su condición natural es la de seres sumisos destinados al trabajo. La existencia del mundo depende –les hacen creer– de su cotidiano esfuerzo. Esa labor constante sostiene la existencia de la realidad. Y claro, el adoctrinamiento puede tranquilizar conciencias y adormecer el dolor. Permite, por un tiempo al menos, seguir adelante hasta en los más horribles, hostiles y opresivos entornos. Por alguna razón que Platón no entrega, uno de los ilotas es liberado de sus herrojos y llevado fuera de la caverna. Temeroso y asombrado, ve pasar a los comerciantes sin cabalmente comprender quiénes o qué tipo de seres son. Lo que pasa ante sus ojos está mucho más allá de cualquier experiencia que haya podido tener en el encierro. Y aun cuando lo han sacado en medio de la oscuridad y tan sólo las llamas de la distante fogata alumbran su camino, vive sus percepciones como una abundancia de formas y sonido que no logra aprehender ni distinguir. La diversidad de las cosas se le torna casi insoportable. Y esta sobrexposición no hace sino aumentar con la llegada del día. La luz solar, desconocida hasta entonces para él, causa dolor en sus pupilas. Pero lentamente sus ojos logran adaptarse a las luces y colores del mundo exterior. Y aunque no se nos describe lo que ocurre después, no nos es difícil imaginarlo. Al recién liberado hombre le queda mucho por vivir. Tendrá que conocer a los humanos del exterior, aprender de su vida en sociedad, estudiar las cosas que pueblan el mundo y ampliar su lenguaje para entenderlas y discutirlas. No nos habla Platón de esa etapa. Se limita a mostrarnos el momento en que el cautivo vuelve a los suyos y trata de explicarles lo que vio. No creen su relato e incluso se burlan. Pero él insiste en hacerlos tomar conciencia de su estado de sometimiento, de que no tan lejos hay un mundo entero, lleno de objetos y seres estimulantes y hermosos que podrían conocer y de los que podrían disfrutar. Otras vidas y otras formas, plenas de color y posibilidades de existencia y placer. Mas ellos no quieren salir. Los túneles de la mina son su seguridad y sienten que las penumbras les brindan protección. Y tal vez no sólo porque los separan de la complejidad del exterior, sino porque los ocultan también de sí mismos. Esta historia –técnicamente una parábola– ha sido usada para postular que Platón creía en una suerte de “cielo de los arquetipos” y en la “falsedad” del mundo físico. La realidad exterior a la caverna –según esa interpretación– sería la de las ideas perfectas de las cosas, que de alguna forma estarían fuera o más allá del mundo sensible (el interior de la caverna). Los objetos de existencia material serían, como las sombras sobre el muro, tan sólo un reflejo imperfecto de los arquetipos. Concebir así lo material, como el mero reflejo de entes ideales perfectos, nos permitiría –se argumenta– explicar la intrínseca corruptibilidad de las cosas, así como sus transformaciones, su degradación, y su eventual muerte o desaparición. Todo lo físico sería necesariamente fugaz y fungible. Sin embargo, cuando se considera la obra de Platón desde una perspectiva más amplia, que abarque los ámbitos temporales de su maestro Sócrates y su estudiante Aristóteles, la hipótesis de los arquetipos deja de ser centralmente representativa de su pensamiento y, sobre todo, del producto histórico de su actividad docente. Parece más verosímil que Platón apuntara con su alegoría a una condición humana fundante, aquella que Sócrates suponía característica de todos: la ignorancia. El ser humano –forzado al conocimiento por su estructura de conciencia– es descrito por Sócrates como un ignorante esencial y operacional. Esencial, porque, pese a estar obligados a saber, nunca podemos realmente estar seguros de si lo que creemos conocer efectivamente existe. Operacional, porque esa misma ignorancia explica nuestra constante curiosidad y nos mueve a resolver incógnitas y cuestionar hechos. Y la necesidad de asignar sentido a las cosas impulsa consecuentemente nuestras capacidades de investigación y creación de respuestas. Enfrentados al conocimiento, somos como un ilota que debe liberarse por sí mismo, impulsado por el deseo de alcanzar la fuente de las formas proyectadas sobre el muro. Nuestro acceso al saber es intencionado. Llegamos a él por una ruta de esfuerzo e incertidumbre, y, en algunos casos, peligro. Sólo llegamos a entender aquello que intencionalmente buscamos desentrañar, y para lograrlo debemos superar nuestros prejuicios y el sentido común. Nociones que hoy nos parecen evidentes –como la de que la Tierra es esférica, gira en torno al Sol y rota sobre su propio eje– no habrían sido obtenidas sin ir contra otras que parecían derivarse natural e inmediatamente de nuestra experiencia del mundo sensible. La usual y útil horizontalidad de tantos campos de cultivo nos llevó a suponer que la tierra es plana, y nuestra diaria experiencia diurna hizo casi imposible no pensar que el Sol se traslada por el cielo. De hecho, los nombres de varios puntos cardinales se derivan de la razonable suposición de que el Sol se mueve sobre una Tierra plana. La palabra oriente significa, en efecto, allí donde [él] nace, en tanto que occidente nombra al lugar donde [él] es sacrificado. Sus respectivos sinónimos, levante y poniente se explican por si mismos. Al igual que para el esclavo que sólo ha conocido la oscuridad de las cavernas y el trato manipulador de los guardianes, nuestra relación con la realidad puede volverse contradictoria y confusa. Nos sentimos atraídos por ella, pero también desafiados en nuestra aparente seguridad dentro de un espacio al que estamos habituados. Conocer y, más aun, estar dispuestos a conocer, importa necesariamente un riesgo y traerá con seguridad cambios que no podemos prever y que tal vez no nos gusten. Lo que alcancemos al final del camino será algo nuevo que necesariamente sustituirá, al menos parcialmente, nuestras viejas creencias acerca de lo real. Aunque, claro, no siempre estamos enfrentados a desafíos cognitivos difíciles y complejos. Usualmente nuestros actos de conocimiento suponen un costo identitario e ideológico muy bajo, pero incluso entonces, acceder exitosamente a una nueva noción o concepto modifica nuestra posición relativa frente a las cosas e incide en la forma en que vivimos la realidad. Nuestras creencias siempre se ven forzadas a cambiar. Es lo que puede ocurrir a quienes toman conciencia del modo en que se contagian algunas enfermedades. Antiguamente los juramentos y hermandades de sangre eran muy comunes. En su versión dura, los juramentados se cortaban la palmas de la mano para luego estrecharlas firmemente. Más común era, por cierto, un pinchazo en los pulgares, los que a continuación se juntaban con solemnidad. Este contacto íntimo –creían– los hermanaba para siempre. Claro, la sangre del uno no pasaba realmente al torrente circulatorio del otro. Sin embargo, sí podían hacerlo algunos microorganismos. Por lo mismo, cuando apareció el sida, y se supo que el virus causante se contagiaba por contacto entre fluidos corporales, el riesgo de infección mediante estos rituales se hizo evidente y rápidamente perdieron su prestigio, su aura de compañerismo en la aventura. Frente a casos como aquél, asumir la realidad de las cosas no es difícil. El pensar funciona claramente como un modo de autopreservación. Pero hay casos en los que renunciar a la ignorancia o cambiar las propias creencias no resulta tan fácil. Para muchos cristianos, por ejemplo, la idea de que los seres humanos hayamos evolucionado desde una especie de primate representó un desafío cognitivo y emocional prácticamente imposible de afrontar y procesar, particularmente mientras las jerarquías de sus iglesias no incorporaban la teoría evolutiva en sus cuerpos dogmáticos. Y algo muy parecido sigue ocurriendo hasta hoy respecto del concepto de raza. La idea de que las razas existen no sólo en cuanto manifestación de diferencias físicas externas, sino también de capacidades cognitivas y hasta de cualidades morales pareció por siglos fácil de asumir y defender, casi un hecho evidente por sí mismo. Y basados en ese prejuicio unos esclavizaron a otros, o justificaron discriminaciones cotidianas (como las del transporte público diferenciado) e incluso el exterminio de millones, como en la Europa nazi. La historia de la caverna en que se nos mantiene esclavizados no es un mero divertimento intelectual que conecte lo general con los particulares, o una hipótesis mística de arquetipos hiperreales inalcanzables, que estarían señalando nuestra precariedad y harían de nuestra existencia un absurdo. Parece más bien la representación metafórica de aquél que quizás sea el mayor logro de todo ser humano: liberarse de las penumbras y ataduras de una explicación fácil y cómoda, pero finalmente falsa, de las cosas. Es la imagen de una transformación liberadora, tanto de lo individual cuanto de lo colectivo. Partes importantes del sufrimiento personal y el fracaso político proceden, de hecho, de nuestra incapacidad para cuestionar y transformar las propias creencias o las ideologías que alimentan nuestra acción colectiva. Nos aferramos a los conceptos que nos resultan familiares y fáciles como a las sábanas de nuestra cama. Nos protegen y aíslan del exterior y nos permiten seguir durmiendo en esa soledad vestida de vida que los sueños pueden ser. Pero si queremos despertar y salir, tenemos que levantar esos mantos y desprendernos de ellos. Pero, claro, requeriremos otros. Siempre. No nos podemos desprender del uso instrumental de las representaciones que de las cosas nos hacemos, pues sólo ellas mediante nos conectamos con el mundo. Los conceptos nos visten, pero son además como espacios que simultáneamente nos contactan y nos separan del entorno. Al igual que un puente o un túnel, nos permiten transitar hacia las cosas preservando una distancia que nos da más opciones de movimiento, e impide que seamos atrapados por el mundo, absorbidos en él. Es la autonomía del desasimiento, de la ausencia de sujeciones y límites, de la inexistencia de ataduras. Ella nos permite transitar hacia las cosas seleccionando el objeto de nuestra acción, pero también nos deja sin un punto claro de apoyo. Escapar de la esclavitud implica necesariamente una mayor cuota de inseguridad respecto del devenir de nuestras vidas. Todo lo que ganamos en libertad, lo perdemos en certeza sobre el presente (y –solemos creer– el futuro). Hay un sentimiento de pérdida y una sensación de peligro en todo acto libre. La intelección de la realidad, que es el fundamento de nuestra libertad, nos fuerza a decidir entre un permanecer cubiertos por la oscuridad y el avanzar inseguros hacia espacios más claros y abiertos. Y a veces nuestro temor se magnifica ante la idea de que lo que afuera existe es simplemente la nada, la carencia definitiva. Pero, más allá o más acá de las metáforas, la experiencia de quienes han buscado llegar a lo real nos ofrece evidencias de que han logrado construir espacios mejores. Si bien no siempre han alcanzado a disfrutarlo ellos mismos, han sido capaces de erigir mejores lugares de existencia para sus comunidades. Los actos de conocimiento son las piedras angulares de las sociedades modernas. Y no sólo hombres y mujeres famosos como Hobbes, Kant, Darwin, Curie, Zambrano o Pasteur han puesto y asentado esos cimientos, sino todos quienes han actuado basándose en las diversas formas de razón crítica posibles por la curiosidad y el diálogo, o, más exactamente, por la curiosidad que mediante el diálogo deviene productiva. |

Helmuth SteilArchivosCategories

All

|

RSS Feed

RSS Feed